第四章二月二十七日 (2)(14 / 23)

绝对不是在嫉妒。你信得过我,老弟,是不是?”

佛莱契利显然大受感动。安德森说道:“我相信你。”

“一个完美无瑕的女子。如同你所说的,《美丽佳人》里面的女人个个都完美无瑕。小薇就是其中之一。你的小女人也是完美无瑕,你是在哪里把上她的?”佛莱契利凄惨地放声呜咽。“她死了。你的小女人死的很惨,死的很突然。”

这番话一字一字落下,它是以什么样的方式落入安德森平静无波的心田——是像原子弹,还是像硫酸盐?他心中既平静,却又感到自己怒容满面(此刻的怒气说不定宛若粗厚的油脂?),因为佛莱契利说的根本是废话连篇,所以他一开口便咄咄逼人:“死的很突然?你是什么意思,死的很突然?”

“突然,而且令人愕然。老弟,我今天写了一点东西,你听听:‘她感觉不到暖暖春意,听不到茜草欢唱,更看不到小绵羊在草地上跳跃。’然后我想到了小薇。”

“死的很突然。你是指——”安德森说,潜藏在愤怒下的平静也同时意识到二者就像足球比赛和音乐厅笑话之间八竿子打不到一块地荒唐可笑。“你是指谋杀。”

“亲爱的老弟。”佛莱契利的泪水顿然中止。

“你说的就是这个意思,是吗?谋杀?”

“你误会我了,安迪。”

“如果不是谋杀,为何会死的突然?你就是这个意思,佛莱契利。”心底的最深处依然平静,但外表上的怒气无疑正待全面爆发。

佛莱契利半转过身去,擦干泪水满面的肥脸,整个松弛的身躯轻蔑地抖了抖,接着以叙述谋杀的口气喃喃自语:“假如帽子刚好——”

此时,安德森从他那愤怒不能攻破、字词不能动摇,位于内心深处且相隔遥远的平静要塞,看到也感受到接下来的后续发展:他右手举高往前移动(这样不会打到吗?),如此蓄意而无止境的行为,一再粗暴地撞击一件障碍物。粗暴地,激烈地;而在那满足的幽僻之地,安德森的心灵依旧沉着冷静,他几乎没感觉到拳头落在肉体上的冲击,唯一意识到的是头发散落于脸上的妨碍不适。然而,他看见了拳头的颜色,粗壮、褐色、毛茸茸的,打在病恹恹的苍白肌肉上;他看见全身关节仿佛全散了的躯体,缓慢地向后移动,然后摔倒在地;他看见血滴,逐渐聚集成一块大红宝石,接着荒谬地形成血流成河的画面。但整个事件最后变得筋疲力竭,难以再持续下去。他的视线不慌不忙地从

本章未完,点击下一页继续阅读

佛莱契利显然大受感动。安德森说道:“我相信你。”

“一个完美无瑕的女子。如同你所说的,《美丽佳人》里面的女人个个都完美无瑕。小薇就是其中之一。你的小女人也是完美无瑕,你是在哪里把上她的?”佛莱契利凄惨地放声呜咽。“她死了。你的小女人死的很惨,死的很突然。”

这番话一字一字落下,它是以什么样的方式落入安德森平静无波的心田——是像原子弹,还是像硫酸盐?他心中既平静,却又感到自己怒容满面(此刻的怒气说不定宛若粗厚的油脂?),因为佛莱契利说的根本是废话连篇,所以他一开口便咄咄逼人:“死的很突然?你是什么意思,死的很突然?”

“突然,而且令人愕然。老弟,我今天写了一点东西,你听听:‘她感觉不到暖暖春意,听不到茜草欢唱,更看不到小绵羊在草地上跳跃。’然后我想到了小薇。”

“死的很突然。你是指——”安德森说,潜藏在愤怒下的平静也同时意识到二者就像足球比赛和音乐厅笑话之间八竿子打不到一块地荒唐可笑。“你是指谋杀。”

“亲爱的老弟。”佛莱契利的泪水顿然中止。

“你说的就是这个意思,是吗?谋杀?”

“你误会我了,安迪。”

“如果不是谋杀,为何会死的突然?你就是这个意思,佛莱契利。”心底的最深处依然平静,但外表上的怒气无疑正待全面爆发。

佛莱契利半转过身去,擦干泪水满面的肥脸,整个松弛的身躯轻蔑地抖了抖,接着以叙述谋杀的口气喃喃自语:“假如帽子刚好——”

此时,安德森从他那愤怒不能攻破、字词不能动摇,位于内心深处且相隔遥远的平静要塞,看到也感受到接下来的后续发展:他右手举高往前移动(这样不会打到吗?),如此蓄意而无止境的行为,一再粗暴地撞击一件障碍物。粗暴地,激烈地;而在那满足的幽僻之地,安德森的心灵依旧沉着冷静,他几乎没感觉到拳头落在肉体上的冲击,唯一意识到的是头发散落于脸上的妨碍不适。然而,他看见了拳头的颜色,粗壮、褐色、毛茸茸的,打在病恹恹的苍白肌肉上;他看见全身关节仿佛全散了的躯体,缓慢地向后移动,然后摔倒在地;他看见血滴,逐渐聚集成一块大红宝石,接着荒谬地形成血流成河的画面。但整个事件最后变得筋疲力竭,难以再持续下去。他的视线不慌不忙地从

本章未完,点击下一页继续阅读

相关小说

- X-龙时代

- 书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。一个现代都市宅男,如何来实现这个奇迹般的梦想呢?路就在脚下,路就在前方,路可以用我们的双手码出来!这世界上本来没有这条道路,码的人多了,就有了这条星光大道,其实……你也可以的。无异能,不玄幻,一切来源于生活,想了解....

- 11-21

- 妖刀记

- 东胜洲东海道,时间是白马王朝承宣七年。江湖子弟江湖老,距离那场逐鹿天下的央土大战,匆匆已过三十五年。就在一片太平景象里,传说中曾经祸乱东海的五柄妖刀,却毫无预警地重生,悄悄对正邪两道伸出魔爪……前圣战的幸存者俱都凋零,这次,还有谁能力挽狂澜?能够操...

- 03-14

- 蜜汁香桃

- 文案 仙侠甜宠文~ 不良少女桃子精和禁欲系支教上仙的故事。 又名《上仙》,仙侠师生文,婚后日常。 内容标签:仙侠、甜文 主角:庭和,阿桃

- 03-25

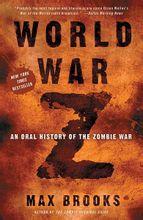

- 僵尸世界大战

- 人类赢得僵尸大战的十年后,当年那场对抗僵尸的战争波及整个世界,差点毁掉了人类。布拉德·皮特在片中饰演一位联合国工作人员,负责对僵尸大战后的幸存者进行调查。米瑞·伊诺丝目前正在与片方商谈的角色是布拉德·皮特的妻子,她同时也是两个孩子的母亲。

- 11-13

- 绝色男修皆炉鼎

- 一觉醒来,来到神异莫测的修仙世界,但却成了一个被抛弃的炮灰正道女修士……幸好有俊男仙灵图在手,内蕴空间,每吸收一名俊男的阳元,就能提升功能,凑齐三十六位顶级美男,将会成为真正的仙器!为了在残酷的修仙世界生存下来,某女决定丢掉节操,坑蒙拐骗,偷取美男...

- 08-05

- 我有一座恐怖屋

- 【本作品简体实体书由次元书馆出版】 陈歌继承了失踪父母留下的冒险屋,无奈生意萧条,直到整理冒险屋时意外发现的手机改变了这一切。 只要完成手机每日布置的不同难度的任务,冒险屋就能得到修缮甚至扩建! 于是陈歌开始在各大禁地里探险取材,将其中...

- 02-22