第十四章 后记:再让我们期待一次未来(2 / 6)

西装打领带的文学太正式,像场合里的朗诵;不西装不领带的文学太随便,好比插了葱的猪嘴,被厚道的人们说成了象;有西装不领带的文学似乎刚刚好——要先锋那是怀旧的先锋,要时尚那是积淀的时尚,要历史那是当下需要的历史,要文化那是可以发行的文化,这大概就是《当代》的模样。不堕“常边”,也不堕“断边”,中道即佛道。

喜欢囚在《当代》,还有一层意思,那就是羞于见人。这些年我逃避了多少约见和约稿已经记不清了,每一次逃避的成功,都让我歉疚,有时是见了面吃了饭再逃避的,那就更是歉疚得要死。想一想被我回避的那些朋友,大都也是办杂志、搞出版的,我本事太小,写得太慢,总不能老是许愿而不兑现。想做一个守信的人,就只能不赴宴,不许愿,老老实实的,有就有,没有就没有,许了第一个,就勇嫁到底。朋友们,我是得罪了你们的,在这惨淡动人的恳挚里,有你们的宽宥和谅解,那就是我的阳光。

就在囚于《当代》的某一天,昌义问起我《藏獒3》之后的计划,我谈到了仓央嘉措,谈到了“伏藏”,但当时我并没有确定这一定就是我的“下一部”。昌义听了很激动,比我激动多了,一上午都在说这个话题,吃了盒饭送我去机场时还在说。我很想把我们的谈话记下来,却没有时间,上了飞机再记,发现许多细节已经随着激动的消失而消失。但是我知道,我不能再犹豫了,就是那个香音无敌的神王、已逝的歌手——六世达赖喇嘛仓央嘉措,已然是我生活的主宰了,下来唯一要做的就是心无旁骛,专心致志。

仓央嘉措和他的情歌时时刻刻诱惑着我,但这并不是我写作《伏藏》的全部理由,更重要的理由还在于当下生活中日益严重的精神冲突。

精神的冲突每天都在以最激烈的方式发生着,而我们却毫无察觉。蝇营狗苟的人际以强大的力量拖累着我们,迫使我们用最明亮的眼睛去侦察最浑浊的事态。无聊纠缠着,庸俗纠缠着,乏味纠缠着。我们死了,精神早已在冲突之前就死得一干二净。这个世界上有多少行尸走肉,有多少没有灵魂的躯壳,我不敢数,一数就会把自己数进去。也许仅仅是为了当别人在清点行尸走肉时,不至于把我也算进去,我才想到了仓央嘉措,想到了“伏藏”。

《伏藏》是一本关于人与灵魂的书。灵魂就是信仰。

我是一个信仰佛教的人,一个有神论者,这本书也是表现佛教的作品。但我无意于奉劝大家皈依佛教,因为我并不认为信仰就等于宗教,

本章未完,点击下一页继续阅读

喜欢囚在《当代》,还有一层意思,那就是羞于见人。这些年我逃避了多少约见和约稿已经记不清了,每一次逃避的成功,都让我歉疚,有时是见了面吃了饭再逃避的,那就更是歉疚得要死。想一想被我回避的那些朋友,大都也是办杂志、搞出版的,我本事太小,写得太慢,总不能老是许愿而不兑现。想做一个守信的人,就只能不赴宴,不许愿,老老实实的,有就有,没有就没有,许了第一个,就勇嫁到底。朋友们,我是得罪了你们的,在这惨淡动人的恳挚里,有你们的宽宥和谅解,那就是我的阳光。

就在囚于《当代》的某一天,昌义问起我《藏獒3》之后的计划,我谈到了仓央嘉措,谈到了“伏藏”,但当时我并没有确定这一定就是我的“下一部”。昌义听了很激动,比我激动多了,一上午都在说这个话题,吃了盒饭送我去机场时还在说。我很想把我们的谈话记下来,却没有时间,上了飞机再记,发现许多细节已经随着激动的消失而消失。但是我知道,我不能再犹豫了,就是那个香音无敌的神王、已逝的歌手——六世达赖喇嘛仓央嘉措,已然是我生活的主宰了,下来唯一要做的就是心无旁骛,专心致志。

仓央嘉措和他的情歌时时刻刻诱惑着我,但这并不是我写作《伏藏》的全部理由,更重要的理由还在于当下生活中日益严重的精神冲突。

精神的冲突每天都在以最激烈的方式发生着,而我们却毫无察觉。蝇营狗苟的人际以强大的力量拖累着我们,迫使我们用最明亮的眼睛去侦察最浑浊的事态。无聊纠缠着,庸俗纠缠着,乏味纠缠着。我们死了,精神早已在冲突之前就死得一干二净。这个世界上有多少行尸走肉,有多少没有灵魂的躯壳,我不敢数,一数就会把自己数进去。也许仅仅是为了当别人在清点行尸走肉时,不至于把我也算进去,我才想到了仓央嘉措,想到了“伏藏”。

《伏藏》是一本关于人与灵魂的书。灵魂就是信仰。

我是一个信仰佛教的人,一个有神论者,这本书也是表现佛教的作品。但我无意于奉劝大家皈依佛教,因为我并不认为信仰就等于宗教,

本章未完,点击下一页继续阅读

相关小说

- X-龙时代

- 书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。一个现代都市宅男,如何来实现这个奇迹般的梦想呢?路就在脚下,路就在前方,路可以用我们的双手码出来!这世界上本来没有这条道路,码的人多了,就有了这条星光大道,其实……你也可以的。无异能,不玄幻,一切来源于生活,想了解....

- 11-21

- 妖刀记

- 东胜洲东海道,时间是白马王朝承宣七年。江湖子弟江湖老,距离那场逐鹿天下的央土大战,匆匆已过三十五年。就在一片太平景象里,传说中曾经祸乱东海的五柄妖刀,却毫无预警地重生,悄悄对正邪两道伸出魔爪……前圣战的幸存者俱都凋零,这次,还有谁能力挽狂澜?能够操...

- 03-14

- 蜜汁香桃

- 文案 仙侠甜宠文~ 不良少女桃子精和禁欲系支教上仙的故事。 又名《上仙》,仙侠师生文,婚后日常。 内容标签:仙侠、甜文 主角:庭和,阿桃

- 03-25

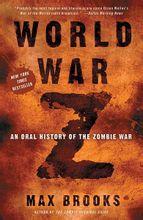

- 僵尸世界大战

- 人类赢得僵尸大战的十年后,当年那场对抗僵尸的战争波及整个世界,差点毁掉了人类。布拉德·皮特在片中饰演一位联合国工作人员,负责对僵尸大战后的幸存者进行调查。米瑞·伊诺丝目前正在与片方商谈的角色是布拉德·皮特的妻子,她同时也是两个孩子的母亲。

- 11-13

- 绝色男修皆炉鼎

- 一觉醒来,来到神异莫测的修仙世界,但却成了一个被抛弃的炮灰正道女修士……幸好有俊男仙灵图在手,内蕴空间,每吸收一名俊男的阳元,就能提升功能,凑齐三十六位顶级美男,将会成为真正的仙器!为了在残酷的修仙世界生存下来,某女决定丢掉节操,坑蒙拐骗,偷取美男...

- 08-05

- 我有一座恐怖屋

- 【本作品简体实体书由次元书馆出版】 陈歌继承了失踪父母留下的冒险屋,无奈生意萧条,直到整理冒险屋时意外发现的手机改变了这一切。 只要完成手机每日布置的不同难度的任务,冒险屋就能得到修缮甚至扩建! 于是陈歌开始在各大禁地里探险取材,将其中...

- 02-22