第四卷 冬之篇·鸦旗(2 / 10)

凿牡蛎,引导船队避让那些色彩斑驳,在退潮的海湾里深浅不一的礁石群……

船队听命于一个隐藏在舰桥深处的男人,穿着暗红色的楚国式深衣,他冷淡的目光。他的沉默不语,他高高的帽冠,形状就像一只流离失所的凤凰,寻找藏匿在人群中、已变幻了形状的同伴。男人招待北蝉吃果脯,他的仆人询问此地风俗,和其他航海者没什么两样。北蝉并不知道在船舱里,还有几十个男人,手脚用锁链锁在长桨上,不见天日地划、划、划,直到海角天涯,或是自身生命的尽头……仆人们不知何时都退出了,北蝉的手背长满冻疮,男人厌恶这种圆滚滚、肿乎乎的紫色手指,就把北蝉的双手捆在梁架上,咬他同样冻得紫红脱皮的耳廓……他是在绞痛中品尝到前所未有的屈辱与特异的感受。

“不要走啊,北蝉,”祖父眼泪汪汪地喊:“我把你养到这么大,没人敢吃你了啊,到了外边,更多饿鬼才叫吃人不吐骨头……”他还年幼时,祖父带他划到岛外,用铃铛拍打海面。唱歌给鲨鱼听,唱上两个时辰才有同样年幼的鲨鱼游来吃鱼饵,祖父用栗子木做的鱼漂套在鲨鱼头上。让它无法下沉,等它筋疲力尽后再捞上船,向海神致谢。难道将来也这样吃着子孙的肉,年复一年地衰老下去吗?

无论如何也要离开……北蝉跟着船队出发。第一夜,男人没有把他捆起来,而是把他扔进了舱底。那里关押着一名重犯,舔着海水渗漏进来的木板缝,哼唱着“点虫虫,虫虫飞……”重犯捶打他,足以撕开他,男人就站在栅栏外静静地观看……北蝉活了下来。重犯因犯罪而被捕,接着他发现,捕捉他的人欣赏他的杀戮才能,不时丢给他一些新的牺牲品,从鳄鱼、狗熊到人,这不过是具有表演才能的一种求生方式。举步维艰地穿过百亩暗礁和外百亩暗礁,在大蚊虫岛和小蚊虫岛抛锚,那些名字比波涛中的青山更富幽默感的大小岛礁。海浪拍击船体,在船尾分开的波浪后边,紧追着好奇的鱼群,它们跃上船舷,在甲板上跌跌撞撞。仆人们在摇晃的甲板上教他击剑,用舞蹈的步伐踩中那灵活多变的节奏;教他侬软的吴音,悠长如歌咏的楚辞,还有坚硬滑稽的越语。那是浑身珠宝的侏儒倡伶表演滑稽戏时用的语言,男人就会倏忽一笑,犹如掌握爱与文学的女神飘然路过。抵达“北蝉乡”时,他被地名弄得头晕目眩,原来,母亲就是从这里离岸出港……男人特地带他重返命名之地,他在沙滩上没完没了地翻筋斗,用奔跑的双脚惊起一群群贪吃的海鸥。男人走进海里,走得那么远,让人以为是投海自尽——他从背后

本章未完,点击下一页继续阅读

船队听命于一个隐藏在舰桥深处的男人,穿着暗红色的楚国式深衣,他冷淡的目光。他的沉默不语,他高高的帽冠,形状就像一只流离失所的凤凰,寻找藏匿在人群中、已变幻了形状的同伴。男人招待北蝉吃果脯,他的仆人询问此地风俗,和其他航海者没什么两样。北蝉并不知道在船舱里,还有几十个男人,手脚用锁链锁在长桨上,不见天日地划、划、划,直到海角天涯,或是自身生命的尽头……仆人们不知何时都退出了,北蝉的手背长满冻疮,男人厌恶这种圆滚滚、肿乎乎的紫色手指,就把北蝉的双手捆在梁架上,咬他同样冻得紫红脱皮的耳廓……他是在绞痛中品尝到前所未有的屈辱与特异的感受。

“不要走啊,北蝉,”祖父眼泪汪汪地喊:“我把你养到这么大,没人敢吃你了啊,到了外边,更多饿鬼才叫吃人不吐骨头……”他还年幼时,祖父带他划到岛外,用铃铛拍打海面。唱歌给鲨鱼听,唱上两个时辰才有同样年幼的鲨鱼游来吃鱼饵,祖父用栗子木做的鱼漂套在鲨鱼头上。让它无法下沉,等它筋疲力尽后再捞上船,向海神致谢。难道将来也这样吃着子孙的肉,年复一年地衰老下去吗?

无论如何也要离开……北蝉跟着船队出发。第一夜,男人没有把他捆起来,而是把他扔进了舱底。那里关押着一名重犯,舔着海水渗漏进来的木板缝,哼唱着“点虫虫,虫虫飞……”重犯捶打他,足以撕开他,男人就站在栅栏外静静地观看……北蝉活了下来。重犯因犯罪而被捕,接着他发现,捕捉他的人欣赏他的杀戮才能,不时丢给他一些新的牺牲品,从鳄鱼、狗熊到人,这不过是具有表演才能的一种求生方式。举步维艰地穿过百亩暗礁和外百亩暗礁,在大蚊虫岛和小蚊虫岛抛锚,那些名字比波涛中的青山更富幽默感的大小岛礁。海浪拍击船体,在船尾分开的波浪后边,紧追着好奇的鱼群,它们跃上船舷,在甲板上跌跌撞撞。仆人们在摇晃的甲板上教他击剑,用舞蹈的步伐踩中那灵活多变的节奏;教他侬软的吴音,悠长如歌咏的楚辞,还有坚硬滑稽的越语。那是浑身珠宝的侏儒倡伶表演滑稽戏时用的语言,男人就会倏忽一笑,犹如掌握爱与文学的女神飘然路过。抵达“北蝉乡”时,他被地名弄得头晕目眩,原来,母亲就是从这里离岸出港……男人特地带他重返命名之地,他在沙滩上没完没了地翻筋斗,用奔跑的双脚惊起一群群贪吃的海鸥。男人走进海里,走得那么远,让人以为是投海自尽——他从背后

本章未完,点击下一页继续阅读

相关小说

- X-龙时代

- 书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。一个现代都市宅男,如何来实现这个奇迹般的梦想呢?路就在脚下,路就在前方,路可以用我们的双手码出来!这世界上本来没有这条道路,码的人多了,就有了这条星光大道,其实……你也可以的。无异能,不玄幻,一切来源于生活,想了解....

- 11-21

- 妖刀记

- 东胜洲东海道,时间是白马王朝承宣七年。江湖子弟江湖老,距离那场逐鹿天下的央土大战,匆匆已过三十五年。就在一片太平景象里,传说中曾经祸乱东海的五柄妖刀,却毫无预警地重生,悄悄对正邪两道伸出魔爪……前圣战的幸存者俱都凋零,这次,还有谁能力挽狂澜?能够操...

- 03-14

- 蜜汁香桃

- 文案 仙侠甜宠文~ 不良少女桃子精和禁欲系支教上仙的故事。 又名《上仙》,仙侠师生文,婚后日常。 内容标签:仙侠、甜文 主角:庭和,阿桃

- 03-25

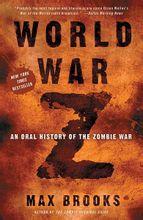

- 僵尸世界大战

- 人类赢得僵尸大战的十年后,当年那场对抗僵尸的战争波及整个世界,差点毁掉了人类。布拉德·皮特在片中饰演一位联合国工作人员,负责对僵尸大战后的幸存者进行调查。米瑞·伊诺丝目前正在与片方商谈的角色是布拉德·皮特的妻子,她同时也是两个孩子的母亲。

- 11-13

- 绝色男修皆炉鼎

- 一觉醒来,来到神异莫测的修仙世界,但却成了一个被抛弃的炮灰正道女修士……幸好有俊男仙灵图在手,内蕴空间,每吸收一名俊男的阳元,就能提升功能,凑齐三十六位顶级美男,将会成为真正的仙器!为了在残酷的修仙世界生存下来,某女决定丢掉节操,坑蒙拐骗,偷取美男...

- 08-05

- 我有一座恐怖屋

- 【本作品简体实体书由次元书馆出版】 陈歌继承了失踪父母留下的冒险屋,无奈生意萧条,直到整理冒险屋时意外发现的手机改变了这一切。 只要完成手机每日布置的不同难度的任务,冒险屋就能得到修缮甚至扩建! 于是陈歌开始在各大禁地里探险取材,将其中...

- 02-22